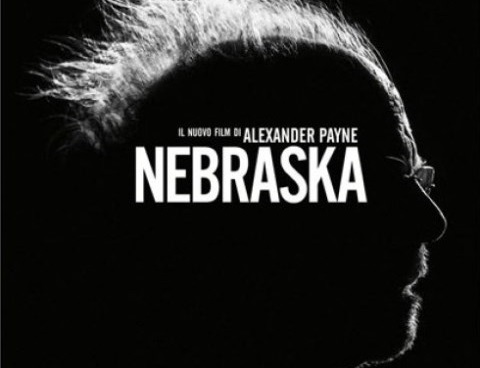

Nebraska: la recensione

Me and her went for a ride, Sir, and ten innocent people died, cantava Bruce Springsteen in Nebraska, raccontando delle gesta di una delle coppie criminali più celebri della storia statunitense: Charles Starkweather e Caril Ann Fugate, i quali nel 1958, un po’ per noia e un po’ per disperazione, poco più che adolescenti, uccisero 11 persone tra il Nebraska e il Wyoming. Le stesse Badlands della canzone (e del film di Malick tratto proprio dall’epopea criminale della giovane coppia) fanno da sfondo a Nebraska, ultima fatica e opera più matura di Alexander Payne, che una decina d’anni dopo A proposito di Schmidt si mostra ancora una volta particolarmente a suo agio nel road movie malinconico e cupo, pur attraversato da una costante corrente di umorismo.

Il film inizia con la macchina da presa che aspetta la stanca camminata di un uomo anziano che si avvicina dal fondo di un campo lunghissimo, e finisce con la stessa che osserva, sempre in un campo lunghissimo, allontanarsi verso il fuori campo la macchina guidata dallo stesso uomo e dal figlio. L’apertura e la chiusura raccontano così di un tempo che trascorre apparendo in realtà immobile, radicato nel passato e a questo legato a filo doppio; passato che si esprime nell’anzianità di corpi e volti e che però non appare migliore del presente, non viene osservato e rimpianto con nostalgica elegia. Il passato è fatto di rancori, di piccoli tradimenti e di noia e meschinità quotidiane, che trovano il loro aggiornamento e le loro conseguenze nell’oggi dell’intreccio, ma che sono assolutamente estranee a quella tradizione culturale statunitense di rimpianto ed esaltazione dei tempi che furono. La storia è quella di Woody Grant, vissuto da un Bruce Dern straordinario, anziano che compie, nel crepuscolo dell’esistenza, un viaggio dal Montana al Nebraska, mosso dall’illusione di aver vinto un milione di dollari, come scritto in una pubblicità truffa ricevuta; Woody viene accompagnato in questo viaggio/percorso interiore dal figlio quarantenne, anche lui alle prese con la ripetitività della vita. I due fanno sosta nella città Natale del protagonista, dove si spande la voce della vincita e dove, tra parenti e vecchi amici, si scatenano le gelosie, le recriminazioni e le invidie del passato. Naturalmente il viaggio è anche occasione per padre e figlio di fare i conti con i propri errori, di recuperare un po’ di dignità, di ritrovarsi e di capirsi meglio.

Tra Montana, Wyoming e Nebraska, la narrazione attraversa i luoghi più profondi e tipici dell’America rurale, esaltati dall’estetizzante ma comunque splendido bianco e nero della fotografia di Phedon Papamichael, che ne sottolinea l’algida bellezza così come la desolazione e l’immobilità, rendendoli così metafore della condizione dei protagonisti e immediati riferimenti visivi alla condizione dello strato di società rappresentato. Così, per esempio, più di una volta la cinepresa indugia a lungo su certi panorami rurali, e parallelamente si sofferma altrettanto su momenti della giornata di vuoto assoluto, come nel caso delle geniali inquadrature dei personaggi ipnotizzati dalla televisione. I luoghi simbolo di una certa America e di una certa narrazione americana appaiono così “vecchi”, inutili e fuori tempo massimo tanto quanto i personaggi che popolano il film, in un certo senso rovine in decadenza come i volti e i corpi in scena.

Payne, lavorando molto sulla correlazione tra paesaggi bellissimi e desolati e corpi e volti incanutiti, firma quella che è probabilmente la sua opera più robusta ed efficace, anche smussando certe caratteristiche che avevano macchiato i suoi film precedenti, come un eccesso di retorica e di morbosità, e affinando la sua poetica a metà strada tra la malinconia e la comicità. Allo stesso tempo, si può trovare qualche ragione in chi accusa il regista di avere sfornato un film (in parte) estetizzante e troppo programmato nei toni e nello stile per piacere a un certo pubblico e magari puntare alla statuetta d’oro, così come se da un lato è molto efficace la rappresentazione degli spazi e dei corpi con le relative riletture culturali e sociali, d’altro canto l’evoluzione del rapporto padre-figlio è prevedibile. Il rispetto di determinate regole di questo tipo di cinema – per fare un esempio immediato, si può citare la colonna sonora risaputa e un po’ pervasiva – ombreggia, ma non nasconde la potenza, particolarmente forte nella parte centrale e iniziale, del film, tenero nella sua durezza, divertente e struggente, nonché di un ritratto magari non originalissimo, ma comunque altrove poche volte così pregnante, di un uomo anziano alla ricerca di un ultimo disperato tentativo di dare un senso alla sua vita. Nebraska forse non raggiunge i livelli di Una storia vera di Lynch, termine di paragone obbligato, ma di certo non ne esce con le ossa rotte.

![]()

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.

| Alice C. | Chiara C. | Davide V. | Thomas M. | ||

| 8 | 7 | 8 | 8 |

Scritto da Edoardo Peretti.

Gran film, sono andato a vederlo con aspettative abbastanza alte e ne sono uscito pienamente soddisfatto. Dei film di Payne è forse quello che mi è piaciuto di più, pari merito con Sideways, per come il road movie e il ritratto familiare si fondono con grande sensibilità, ma senza retorica.

Come dici tu nella recensione, ottima la scelta del regista di soffermarsi su scene di vuoto assoluto, come quelle dei personaggi fissi davanti al televisore, che mostrano bene la desolazione e l’immobilità in cui si svolge la vicenda, ed efficace l’insistenza sul concetto di vecchiaia che investe sia i personaggi che l’ambiente. In questo senso, più che a Una storia vera, che è la pietra di paragone immediata, mi è venuto da pensare al dittico di Bogdanovich L’ultimo spettacolo – Texasville, per il ritratto in bianco e nero di un’America rurale che non riesce a stare al passo coi tempi e invecchia senza evolversi assieme ai suoi abitanti.

Eccezionale il cast, con Bruce Dern che dà prova di essere ancora un grande e di come, dopo gli anni Settanta, sia stato sottoutilizzato. Sinceramente, agli Oscar tifo per lui. Grande anche Stacy Keach, altro reduce della New Hollywood, nella parte del bastardo che tenta ancora di fregare il protagonista e bella la colonna sonora, anche se, come dici tu, un po’ pervasiva.