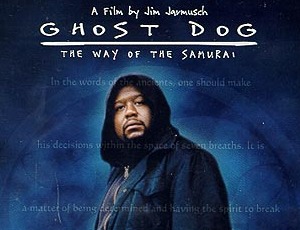

C’era una volta… Cannes: “Ghost Dog – Il codice del Samurai”

Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 1999, Ghost Dog arriva nella filmografia di Jim Jarmusch dopo il sorprendente Dead Man (1995), proseguendo idealmente l’indagine del regista nell’incomprensibilità del mondo vista attraverso gli occhi di personaggi solitari e antichi, alla ricerca di se stessi (come nel film del ’95) oppure impegnati nella coerenza col proprio animo profondo (come in questo caso).

Ispirandosi a Le Samouraï (Frank Costello faccia d’angelo, Jean-Pierre Melville, 1967), Jim Jarmusch racconta di uno strano killer (Forest Whitaker) allevatore di piccioni che segue gli insegnamenti dello Hagakure, codice di antichi aforismi sulla vita, la morte e la guerra del samurai solitario. Pertanto vive e agisce al completo servizio del suo padrone, Louie, che lui stesso si è scelto perché gli deve la vita, comunicando esclusivamente tramite un piccione viaggiatore; ma Louie a sua volta deve rispondere alla criminalità organizzata cui è affiliato, e l’incompatibilità tra quel mondo e quello di Ghost Dog farà scaturire conseguenze tragiche.

Nel personaggio di Ghost Dog, come è sottolineato in vari punti del film, convivono aspetti di molte minoranze etniche care a Jarmusch: la subcultura dei rapper afroamericani (cui la lunare colonna sonora scritta da RZA dei Wu-Tang Clan rende esplicito omaggio), i nativi americani, gli immigrati; tutti sottogruppi bistrattati dalla stupidità umana, qui bene rappresentata da un pugno di vecchi malviventi, malandati e pieni di debiti, la cui efferatezza totalmente gratuita è rivolta indistintamente verso qualunque cosa. Nonostante siano in qualche modo vittime anch’essi della fine di un universo in cui l’onore aveva un senso, il ridicolo che circonda i criminali è ribadito da ogni inquadratura e da ogni dialogo: occupati principalmente a giocare a carte o a guardare cartoni animati (che citano a loro volta azioni che puntualmente si verificano nel film), questi gangster appaiono come grottesche maschere di un tempo che fu (ne è emblema l’impenetrabile volto “di genere” di Henry Silva).

L’ineluttabilità che permea il finale del film non oscura la grande importanza data alla possibilità di tramandare un’etica, e di fare proprio un tipo di comunicazione che trascenda il linguaggio, per rivolgersi direttamente alla condivisione di valori: per questo l’eredità di Ghost Dog viene scissa tra il gelataio haitiano Raymond, che ne coglie il lascito materiale, e la bambina Pearline, depositaria invece dell’insegnamento morale (dopo aver letto Rashōmon, altro saggio sul caos umano, è a lei che va Hagakure).

Ghost Dog non è un crime movie, non è un western metropolitano, non è un film d’azione, eppure è tutto questo insieme, bellissima descrizione della decadenza di un mondo, dell’apparente obsolescenza di ogni tipo di codice morale e per questo della necessità di perpetrarlo.

Continua a errare con noi su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.

| Davide V. | Edoardo P. | ||

| 9 | 9 |

Scritto da Chiara Checcaglini.

ci sono delle scene memorabili, e anche se forse non è un film perfetto, adorotutti i suoi simbolismi (il cane, l’orso, i libri…). e quelle facce sono tutte azzeccatissime secondo me.

Bella recensione, Chiara, complimenti! Hai colto in pieno l’essenza del film.

E’ parecchio tempo che non lo guardo, ma mi aveva davvero colpito la prima volta che l’ho visto, in VHS, una decina d’anni fa… Con Dead Man e Broken Flowers forma una trilogia della solitudine che fa riflettere profondamente.

E poi, chi si dimentica la faccia di pietra di Henry Silva che guarda i cartoni animati in un televisore portatile in macchina? O quando parla con gli altri vecchi mafiosi del nome di Ghost Dog? Impagabile!